近日,北京理工大學賀志遠教授課題組在仿生純水系抗凍水凝膠材料助力機器人低溫觸覺識別領域取得重要進展。2025年8月,相關研究成果以“Bioinspired Anti-Freezing Hydrogel With Localized Ice Regulation for Subzero Soft Robotics”為題在國際知名期刊《Angewandte Chemie International Edition》上發表。北京理工大學賀志遠教授為論文通訊作者,博士生杜宏中和陳笑非教授為論文的共同第一作者。

當前防凍水凝膠在低溫應用中面臨核心矛盾:傳統鹽類或有機冷凍劑雖能降低冰點,卻破壞凝膠網絡力學完整性,且存在生物毒性風險;而單純模擬冰結合蛋白(IBP)抑制冰生長的方法,在極端低溫下抗凍效果有限。更關鍵的是,一旦冰成核發生,失控的冰晶生長將直接損毀材料,導致凍融穩定性差。因此,同時調控冰成核與生長成為開發長效抗凍水凝膠的核心挑戰。

受耐凍生物"局部促進成核并限制冰晶生長"策略啟發,北京理工大學賀志遠教授課題組創新性地融合細菌膜錨定冰核蛋白(BMIP)與IBP,開發出純水基抗凍水凝膠。該材料在-30℃保持非凍結狀態,拉伸強度達22MPa、斷裂應變140%,歷經40次凍融循環仍維持結構完整。結合機器學習算法,其作為機器人觸覺傳感器可精準識別物體剛度與尺寸,為極端環境人機交互提供新平臺。

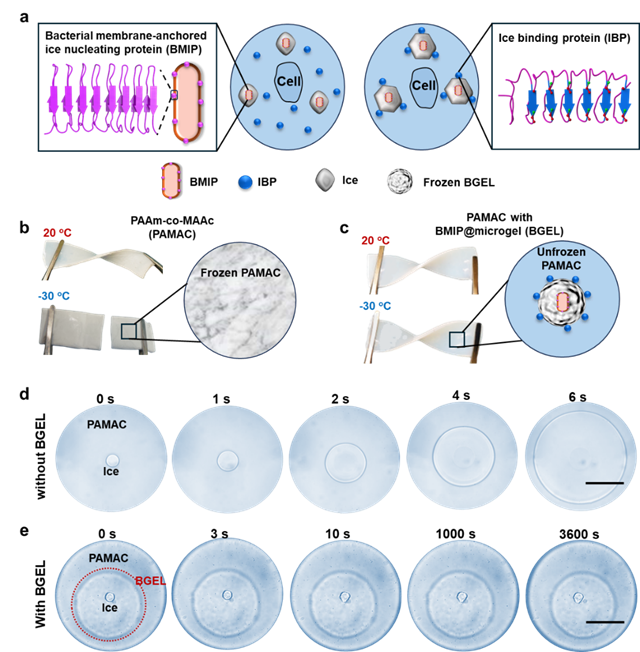

圖1揭示該水凝膠的協同抗凍機制:BMIP在微球(BGEL)內促進冰早期成核,而IBP吸附于冰晶表面抑制生長。對比實驗顯示,普通聚(丙烯酰胺-共-甲基丙烯酸)(PAMAC)凝膠在-30℃脆化(圖1b),冰晶6秒內蔓延整個網絡(圖1d);而含BGEL的樣品低溫下保持柔性(圖1c),冰晶3600秒內被限制在微球內(圖1e),實現"冰晶局部化"。

圖1 純水系抗凍水凝膠的設計及其冰晶調控策略。

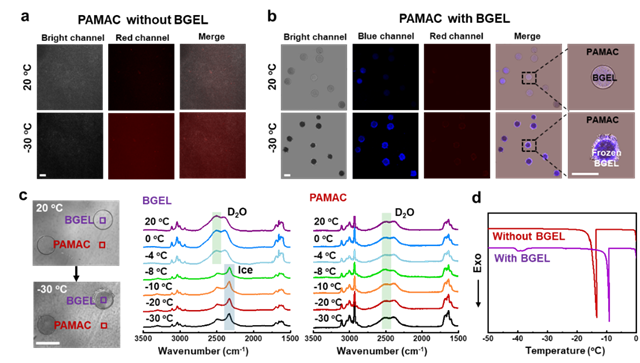

圖2通過低溫共聚焦

顯微鏡(CLSM)與微拉曼光譜證實:在-30℃時,普通PAMAC凝膠整體凍結(紅色熒光,圖2a),而含BGEL樣品僅微球內結冰(藍色熒光,圖2b),基質保持液態。拉曼光譜中BGEL區域在-30℃出現OD鍵紅移(2280 cm?1),表明冰晶形成(圖2c);PAMAC基質譜線不變,驗證其未凍結狀態。差示掃描量熱(DSC)曲線顯示,BGEL將冰結晶起始溫度提升至-8℃(圖2d)。

圖2 水凝膠抗凍機理的驗證。

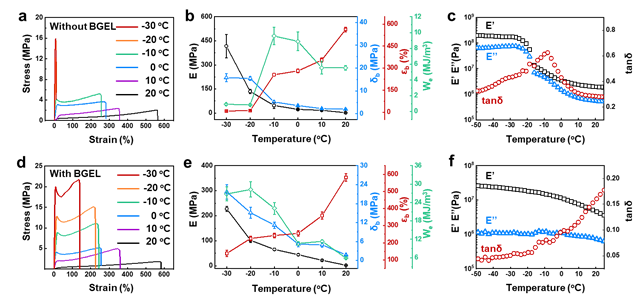

圖3對比了低溫力學行為:普通PAMAC在-30℃斷裂應變驟降至7%(圖3a-b),動態熱機械分析(DMA)顯示其儲能模量飆升至1GPa(近冰的剛性,圖3c);而含BGEL樣品在-30℃仍保持138%延展性(圖3d-e),儲能模量僅26MPa(圖3f),證明基質未凍結。優化實驗表明10wt% BGEL含量使拉伸強度達21.7MPa。

圖3 抗凍水凝膠的機械性能。

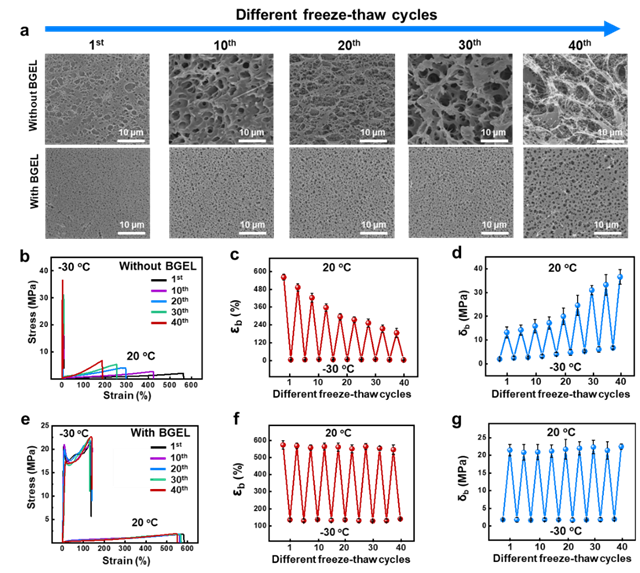

圖4揭示BGEL的長期保護作用:普通PAMAC經40次凍融后結構碎裂(圖4a),斷裂強度波動超50%(圖4b-d);而含BGEL樣品形態完好(圖4a),力學性能幾乎無衰減(圖4e-g)。

圖4 抗凍水凝膠的凍融循環性能。

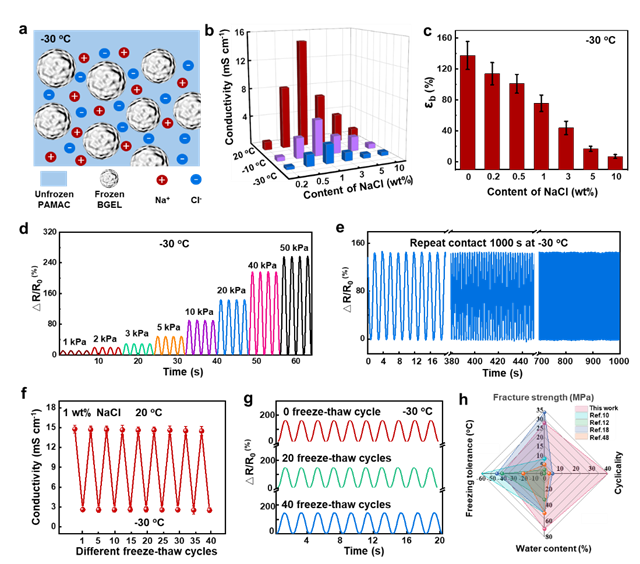

圖5證實該水凝膠的導電穩定性:1wt% NaCl添加使電導率在-30℃達2.6 mS·cm?1(圖5b),歸功于離子在未凍結基質中的遷移(圖5a)。基于此的傳感器在-30℃壓力響應穩定(圖5d-e),40次凍融后性能不變(圖5f-g)。雷達圖顯示其綜合性能(強度、凍融穩定性、含水率)超越傳統抗凍凝膠(圖5h)。

圖5 抗凍水凝膠的低溫傳感性能。

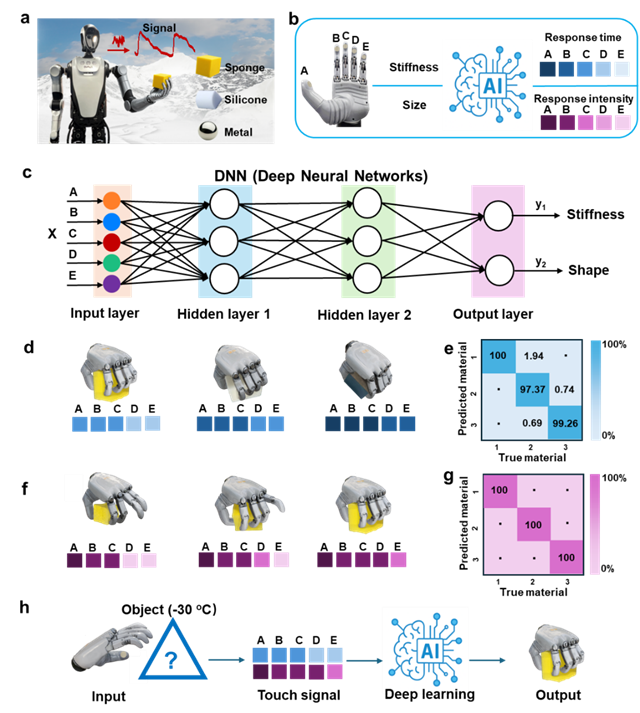

圖6展示實際應用:集成水凝膠傳感器的機械手在-30℃抓取物體(圖6a-b),通過響應時間識別剛度(海綿/硅膠/金屬準確率>97%,圖6d-e),通過激活傳感器數量判別尺寸(100%準確,圖6f-g)。結合深度學習(圖6c),系統成功實時識別8cm3海綿立方體(圖6h)。

圖6 抗凍水凝膠在低溫下與機器人結合進行物體軟硬和尺寸的識別。