隨著新能源汽車和儲能市場需求的持續增長�����,商業化鋰離子電池正極材料(如鎳鈷錳三元材料和鈷酸鋰)在過去十年間價格迅速攀升��。相比之下,錳元素在自然界中儲量豐富���、成本低廉,具備顯著的資源優勢��。此外��,富鋰錳基層狀氧化物正極中所展現的陰離子氧氧化還原反應被認為是一種有望突破鋰離子電池能量密度瓶頸的變革性途徑�����,因而引發了產業界與學術界的廣泛關注。然而,傳統陰離子氧氧化還原反應在高電壓(>4.5?V)條件下容易誘發氧–氧二聚過程�����,生成過氧/超氧中間物種,導致不可逆的晶格氧逸出���。同時,伴隨的過渡金屬(TM)離子遷移會進一步引起結構的不可逆相變和晶格破壞�����,最終造成電池容量和電壓的快速衰減�����,嚴重影響電池的使用壽命與管理�。盡管此前已有多種改性策略被提出,如體相摻雜、表面修飾����、調控層間堆垛序列以及構建巖鹽無序結構等�,均在一定程度上改善了循環穩定性�,但依舊難以有效抑制循環過程中晶格氧的不可逆損失與結構退化��。

針對上述挑戰����,北京大學深圳研究生院新材料學院潘鋒教授團隊在此前基于自主發展的材料基因組學研究發現���,由兩相共存引發的晶格應變是導致結構退化的根本原因(Nature, 2022, 606, 305—312)�����、通過引入彈性晶格設計可以構建出可實現>600?mAh?g?1 超高可逆容量的錳基材料(Adv. Mater. 2022, 34, 2202745)�����、通過納米尺度的相復合工程可以提升富鋰錳基材料的循環穩定性(ACS Energy Lett. 2023, 8, 2, 901—908)、通過合成動力學調控手段可以緩解晶格應變(Energy Environ. Sci., 2024, 17, 3807—3818),基于Pauling規則可以設計出一種具有有序–無序共格結構的新型富鋰錳基正極材料(Advanced Materials DOI: 10.1002/adma.202418580)���。這些研究為低成本����、高能量密度鋰離子電池正極材料的設計與發展提供了重要的理論指導和實踐基礎�����、

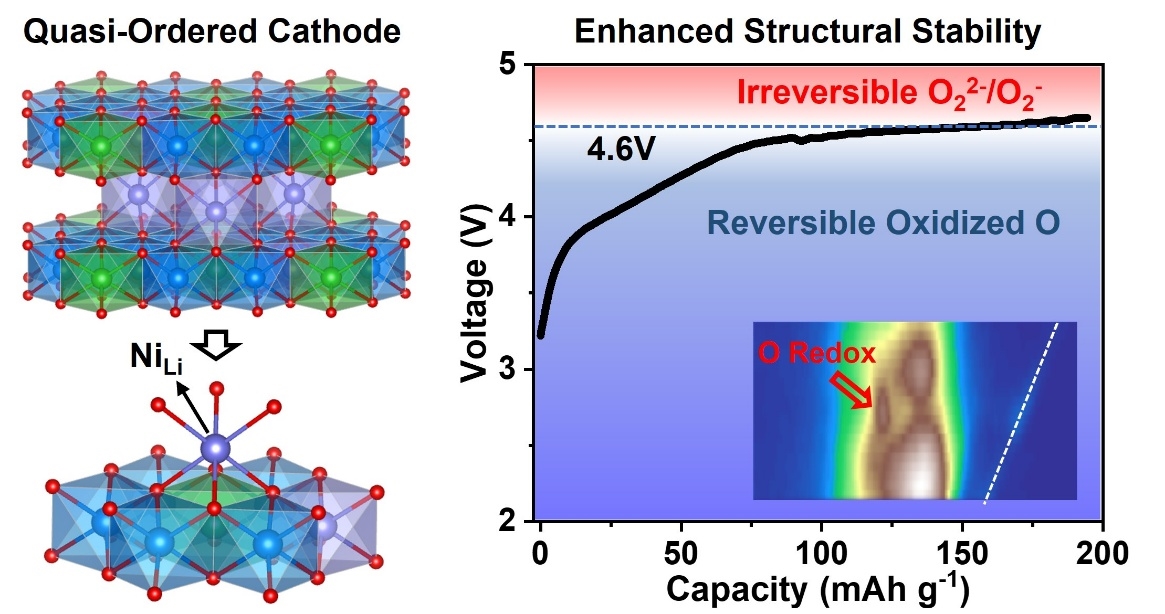

近日,潘鋒、美國阿貢國家實驗室劉同超博士、Khalil Amine及香港中文大學(深圳)張明建博士團隊基鋰電池材料基因組學聯合提出了一種全新的“準有序”結構設計策略��。該策略在過渡金屬層中構建了部分Ni取代的短程有序LiMn?超結構,并在層間引入高度陽離子無序化結構,有效實現了在深度脫鋰狀態下的高可逆性陰離子氧氧化還原反應�。重要的發現是晶格氧氧化還原反應的可逆性并不取決于其氧化程度�,而與晶格構型及氧的配位環境密切相關��。通過該“準有序”結構的構建�����,研究團隊成功穩定了晶格中被氧化的氧物種,顯著抑制了具有不可逆性的類O?2?/O??中間體的形成�����,大幅提升了可逆氧氧化還原的上限利用率��,進而實現了高容量輸出與“近零”電壓衰減的優異性能�。

這一突破性成果不僅為解決晶格氧不穩定性難題提供了全新思路,也為開發兼具高能量密度與長壽命的陰離子氧化還原正極材料開辟了變革性研究路徑�����。相關研究以題為“A Quasi-Ordered Mn-Rich Cathode with Highly Reversible Oxygen Anion Redox Chemistry”發表在國際著名學術期刊《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society(JACS),doi.org/10.1021/jacs.5c03271)上���。

準有序結構設計實現高度可逆的陰離子氧化還原富鋰錳基鋰電池正極材料

該工作的共同第一作者為北京大學深研院新材料學院博士畢業生黃偉源(現為美國阿貢國家實驗室博士后)與碩士畢業生邱際民,潘鋒��、劉同超����、Khalil Amine�、張明建是該研究工作的共同通訊作者。該工作得到了國家自然科學基金��、電動汽車動力電池與材料國際聯合研究中心��、廣東省新能源材料設計與計算重點實驗室��、深圳市新能源材料基因組制備和檢測重點實驗室的支持。