近日,鄭州大學基礎醫學院青年教師張月騰與河南先進技術研究院王志遠副教授在光催化氘代領域取得新進展。該研究突破性地開發出一種無需昂貴光催化劑(PC-free),僅利用380-420nm光照和市售常見硫醇化合物即可實現高效氘代標記的新方法。該方法成功應用于有機分子中甲酰基和胺α-位的高效選擇性氘代,氘代率最高可達98%。該合成方法的成功實施不僅大幅降低了氘標記化合物的合成成本和操作復雜性,還揭示了一種此前未被認識的光活化反應機制,為綠色經濟的氫同位素標記和光催化化學合成提供了新的視角。

氘代化合物在藥物研發、材料科學及機理研究中具有不可替代的價值。當前氘代策略主要包括還原氘代、脫鹵氘代和氫/氘交換(HDE)。其中,HDE因能保持原有官能團而被認為是最有效的方法。自2017年諾貝爾獎獲得者MacMillan開創光催化氘代藥物以來,該領域取得快速發展。但現有光催化氘代體系普遍依賴貴金屬(如Ir配合物)或有機光催化劑(PCs)。這些催化劑價格昂貴、合成復雜且反應后續難以去除,嚴重阻礙了其在學術研究和工業生產中的進一步發展。因此,開發出一種操作簡單、成本低廉且高效的新光催化氘代體系具有迫切需求和廣闊應用前景。

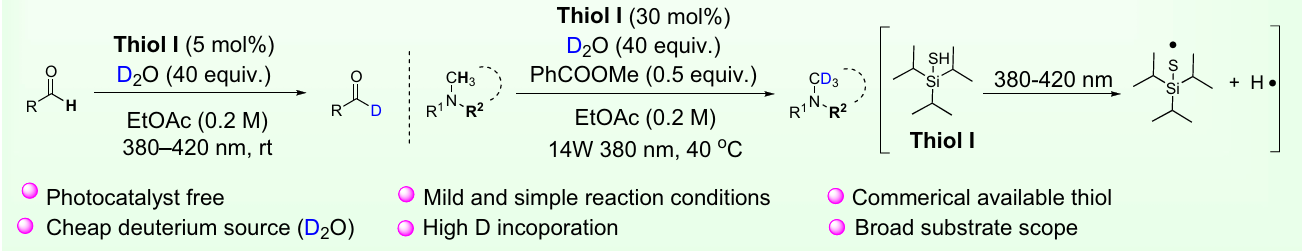

研究團隊首次開發出一種無光催化劑的光催化氘代方法,打破光催化氘代體系需要光催化劑激活的傳統認知。在380-420nm光照下,使用市售常見硫醇化合物作為氫原子轉移(HAT)催化劑,利用重水作為氘源,成功實現甲酰基和胺α-位的高效氘代。芳香族、脂肪族和多種藥物氘代衍生物的成功制備驗證了該方法的廣泛適用性和官能團耐受性。此外,克級放大實驗、重水回收循環實驗和太陽光驅動反應均揭示出該方法具有良好的工業應用前景。最后,高分辨質譜、氣相色譜、EPR和DFT計算揭示出S-H鍵在低能量光照射下發生均裂產生硫自由基和氫自由基的獨特反應機制,為無光催化劑光驅動氘代反應提供了全新思路。

相關研究成果以“Photocatalyst-free photochemical deuteration via H/D exchange with D2O”為題發表在《Nature Communications》期刊上。鄭州大學基礎醫學院青年教師張月騰和河南先進技術研究院王志遠副教授為該文章的共同通訊作者。我校博士生孟穎、碩士生舒貝和碩士生張靜為共同第一作者。該研究成果得到了國家自然科學基金和河南省自然科學基金資助,由鄭州大學基礎醫學院、代謝紊亂與食管癌防治全國重點實驗室、鄭州大學化學學院、河南先進技術研究院、鄭州大學癌癥化學預防河南省協同創新中心、鄭州大學癌癥化學預防國際聯合實驗室等單位共同完成。

無光催化劑的光驅動氘代反應