近日,上海交通大學自然科學研究院/物理與天文學院張潔課題組在顆粒流的研究中取得重要進展。該工作由研究團隊博士生于書昶與導師張潔共同完成。他們利用散斑可見光譜技術(Speckle Visibility Spectroscopy, SVS),首次系統性地測量了三維顆粒堆流中不同深度的速度波動特性,并揭示了堆流表層與底層的動力學差異。研究表明,顆粒堆流表層的速度波動呈現自相似的臨界性,與Hwa和Kardar提出的“運行”沙堆模型的預測一致,而底層的速度波動表現出不同的冪律指數,同樣呈現出動力學臨界性,但其理論機制仍需進一步探索。

該研究成果以《Power Spectra of Velocity Fluctuations in Granular Heap Flow》為題,發表在《Physical Review Letters》上。

研究背景

顆粒物質豐富的動力學行為常展現冪律分布特征,被認為與接觸力波動、摩擦動力學及自組織臨界性(SOC)密切相關。傳統 SOC 沙堆模型能夠解釋 1/f噪聲,但依賴逐粒輸入且添加之間完全弛豫的假設,與實際堆流情況差異顯著,為此,Hwa 和 Kardar 提出了“運行”沙堆模型,預測其在持續驅動下可產生臨界性噪聲,但受限于實驗條件和技術,其證據仍然有限。

研究方法

研究團隊在Hele-Shaw型雙板裝置中構建穩定顆粒堆流,通過連續恒定的喂料速率維持穩定流態。利用SVS技術,他們測量了粒子在不同深度的瞬時速度波動,得到從快速流動的表層到蠕動層的完整速度波動譜。通過光學成像與時間相關分析,研究人員獲得了顆粒系統內部的微觀動力學信息。

研究結果

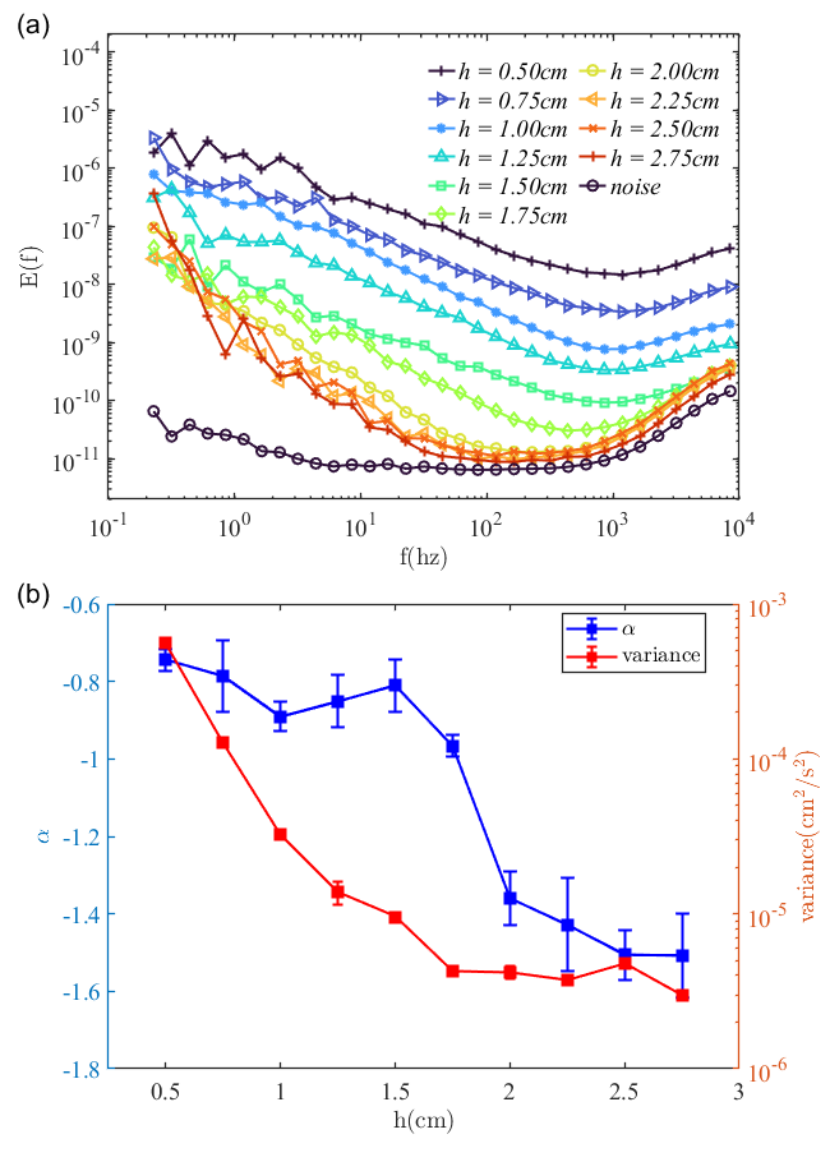

研究團隊發現堆流呈現明顯的雙層結構:表層快速流動,深層緩慢蠕動。通過 SVS 技術測量顆粒堆流不同深度的速度波動,其分析顯示,速度波動譜均遵循冪律分布,表層冪律指數 α 介于 ?1.0 到 ?0.8,與 Hwa 和 Kardar 的“運行”沙堆模型預測的動力學自組織臨界性一致。底層蠕動區域的冪律指數隨深度逐漸降低,在約 2.5 cm 處達到 α ≈ ?1.5,進一步分析速度波動分布的偏度和峰度發現,表層速度波動非高斯化,而底層波動隨深度趨向對稱、高斯分布,這提示了深層的對稱性和守恒規律與表層存在差異,該結果有望為完善相關理論提供依據。

圖 斜坡流不同深度的顆粒流漲落速度能譜及冪律指數

研究意義

這一研究首次通過高時空分辨的光學技術研究了顆粒堆流從表層到深層速度波動的完整譜,揭示了顆粒堆流中不同深度層次的動力學差異,為理解顆粒物質流動局部化及其微觀動力學機制提供了新的實驗依據。

團隊信息

上海交通大學自然科學研究院/物理與天文學院張潔教授為通訊作者。第一作者為張潔課題組博士研究生于書昶。本研究得到了多項基金支持:國家自然科學基金(No.11974238、No.12274291和No.42277156)資助了科研的基礎研究工作;上海市教育委員會科研創新計劃(No.2021-01-07-00-02-E00138)提供了科研創新經費支持;此外,上海交通大學學生創新中心也對團隊的學生科研活動給予了支持。