多層陶瓷電容器(MLCCs)憑借其高功率密度、快速充放電特性和固態儲能安全性等突出優勢,已成為支撐新能源、電力電子、國防軍工及高端脈沖功率系統等領域發展的關鍵核心元器件。當前,隨著智能電網、新能源汽車、電磁武器以及航空航天等領域對脈沖功率儲能器件在復雜工況下性能穩定性與可靠性要求的不斷提升,如何在保證器件小型化和高能量密度的同時,實現其在寬溫域、高電場以及長循環服役條件下的穩定運行,成為電介質儲能領域研究的前沿熱點。

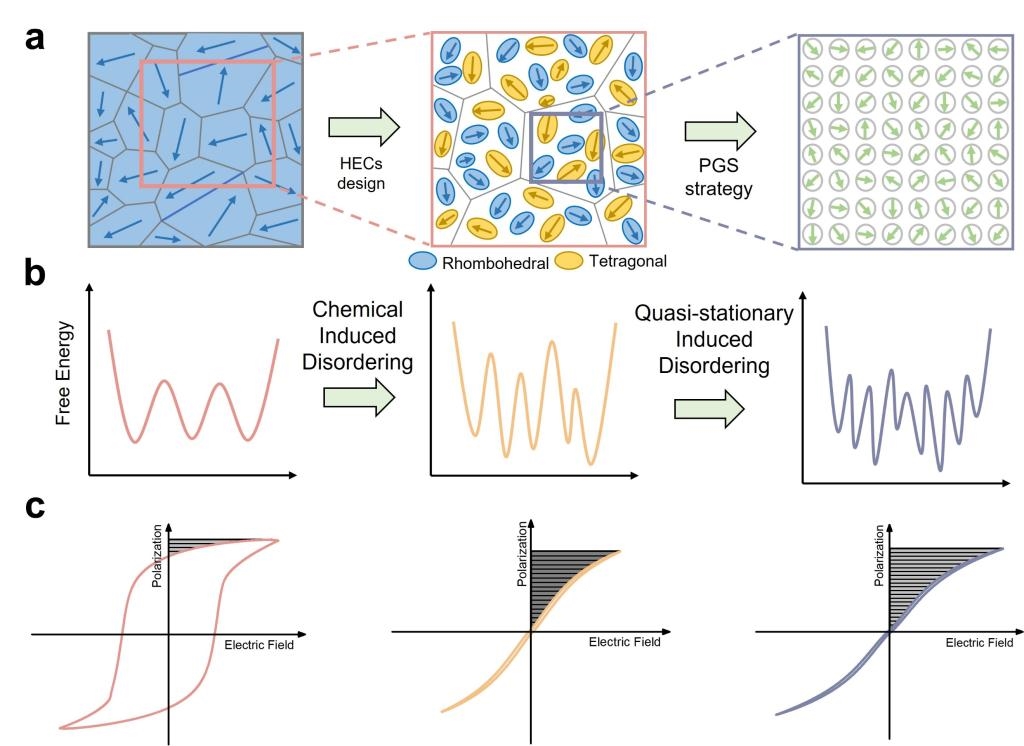

針對上述問題,西安交通大學電信學部電子科學與工程學院周迪教授團隊基于構型熵工程調控鐵電儲能新理念,提出了一種極化玻璃態(Polar Glass State,PGS)策略,旨在打破局部鐵電有序,將極性納米微區(PNRs)轉化為晶胞尺度的極化單元,從而增強晶胞范圍內的總極性位移(如圖1所示)。通過抑制由局部自由能最小化所驅動的有序化過程,避免了材料進一步平衡并轉變為納米尺度的極性微區。在高電場作用下,該策略不僅能夠保持了較大的飽和極化強度,同時有效減小了剩余極化,這對于同時實現較大的儲能密度(Wrec)和電場不敏感的儲能效率(η)具有重要意義。

圖1:極化玻璃態策略優化儲能特性示意圖

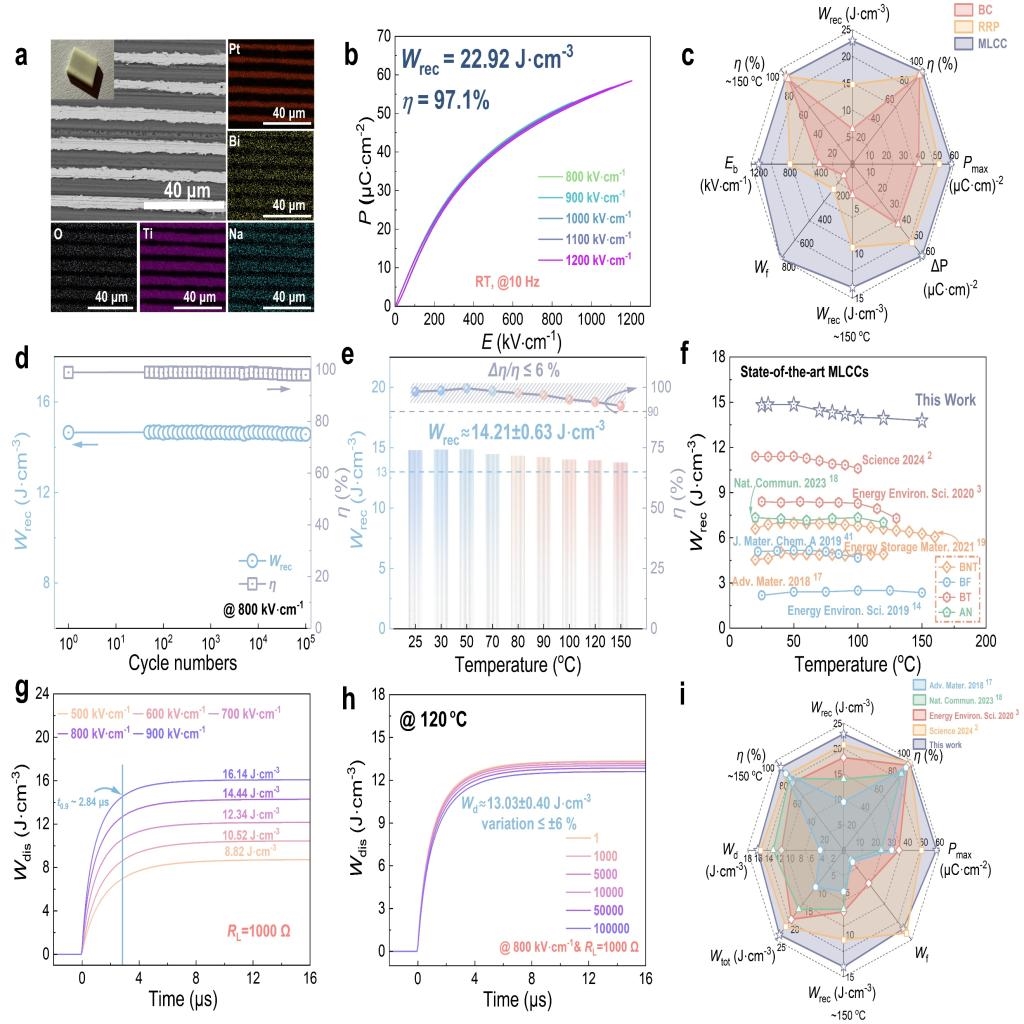

基于PGS策略,利用構型熵值為1.88R的高熵陶瓷粉體制備出了具有優良的燒結質量和微觀結構的MLCC原型器件。在1200 kV·cm-1的超高電場強度下,1.88R-MLCC展現出了優異的綜合儲能性能(Wrec≈22.92 J·cm-3,η≈97.1%),實現了高儲能密度(大Wrec)與低能量損耗(高?)之間的有效平衡。在800 kV·cm-1的電場強度下,1.88R-MLCC的儲能參數在25-150 ℃的溫度范圍內表現出卓越的穩定性(Wrec≈14.2±0.6 J·cm-3,Δ?/?≤4%)。此外,1.88R-MLCC的極化行為具有出色的循環可靠性,其Wrec和η在整個循環周期(1-105次,@800 kV·cm-1)的衰減均小于1%(如圖2所示)。

圖2:BNT基MLCC的內部結構和儲能性能

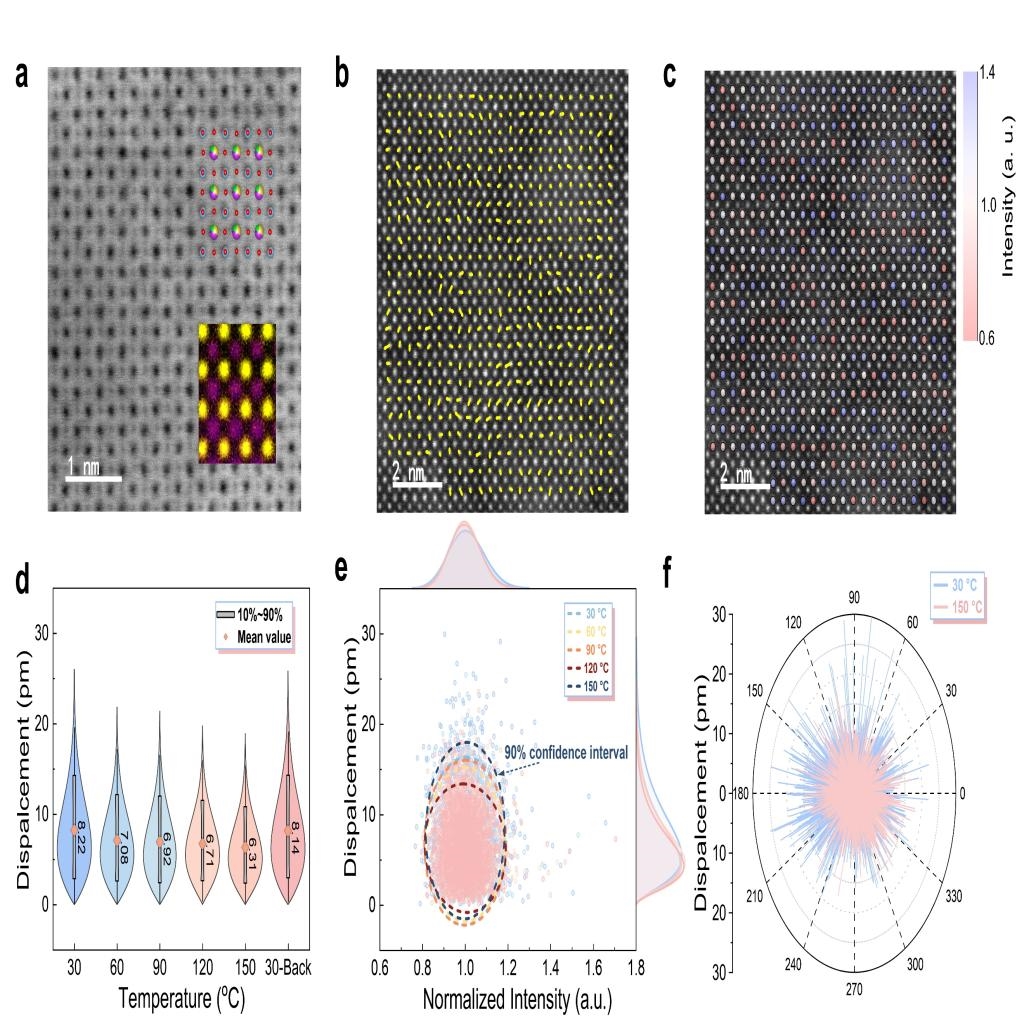

進一步利用原子級分辨率的原位球差校正透射電子顯微鏡(AC-STEM)表征技術,在局域范圍內分析了材料結構與溫度之間的關系,從原子尺度上證實了極化玻璃態在30-150 ℃溫度范圍內的穩定存在(如圖3所示)。

圖3:BNT基MLCC局域結構解析

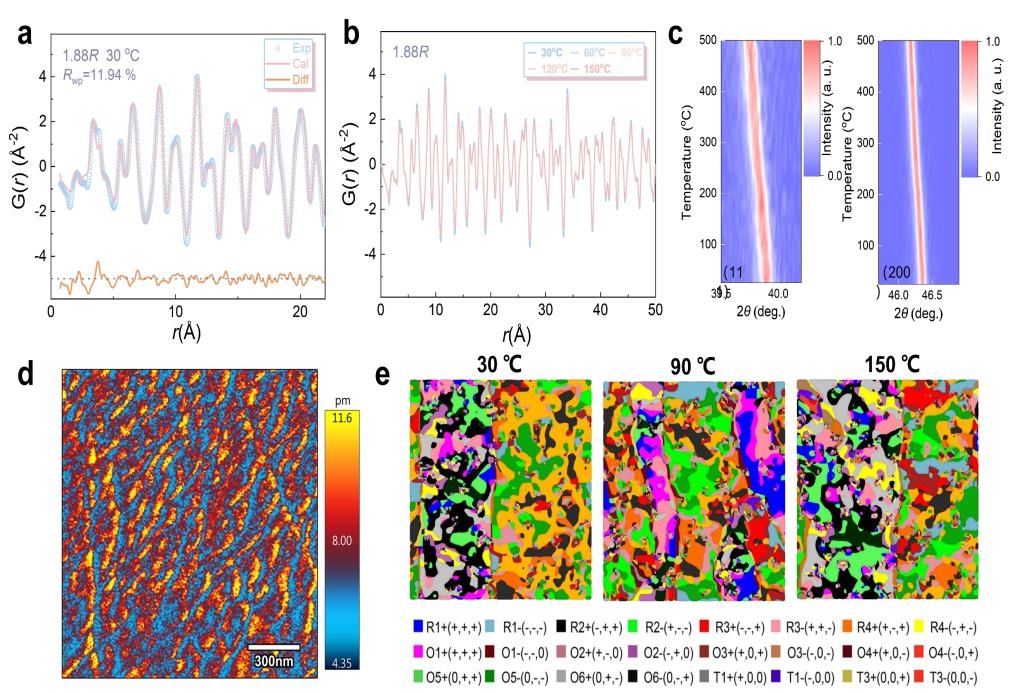

通過原位粉末X射線衍射(XRD)、原位X射線全散射技術(結合配對分布函數PDF分析)的聯合應用,揭示了1.88R-MLCC長程和短程結構上的溫度穩定性。結合相場建模,探究了該材料極性結構隨溫度變化的演化機制,驗證了疇結構的熱穩定性(如圖4所示)。

圖4:多尺度結構穩定性分析

綜上,該研究提出了一種極化玻璃態策略,通過在局域結構、微觀尺度及原型器件設計的分層結構工程協同作用,在BNT基MLCC中實現了Wrec高于20 J·cm-3,且η超過95%的性能突破,并且展現出優異的溫度穩定性和循環可靠性,該策略為推動電介質儲能電容器及其相關功能的發展提供了一個可行的范式。

該研究成果以《層級結構工程Bi0.5Na0.5TiO3基多層電容器中先進的穩定性和能量存儲特性》(“Advanced stability and energy storage capacity in hierarchically engineered Bi0.5Na0.5TiO3-based multilayer capacitors”)為題,在國際知名學術期刊《自然通訊》(Nature Communications,IF=15.7)在線發表,西安交通大學為該論文的第一通訊單位。西安交通大學電信學部電子科學與工程學院博士趙維琛為論文第一作者,西安交通大學電信學部電子科學與工程學院周迪教授、徐諦明助理教授、電氣工程學院劉文鳳教授、北京理工大學黃厚兵教授和杭州電子科技大學周濤教授為共同通訊作者。該工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、南方電網重大科技項目等項目的資助,西安交通大學國際電介質研究中心和分析測試共享中心提供了大量測試表征支持。