中國科大薛向輝教授團隊在單光子雙光梳光譜領域創新性提出雙光梳探測方法新范式,并在開放大氣光譜探測應用中取得重要突破,該項成果8月27日在線發表在《Light: Science & Applications》上[Light:Sci & Appl14, 293 (2025)]。團隊成員趙若燦,鐘偉等人另辟蹊徑,采用銦鎵砷(InGaAs)單光子雪崩二極管(SPAD)替代傳統光電探測器,通過記錄每個光子到達探測器的精確時間,巧妙設計共模信號感知與觸發計數協議,成功攻克光路波動難題。團隊利用統計計數方法,從海量光子到達事件的關聯性中,重建出萬頻級雙光梳干涉信號。該“光子計數”模式使系統檢測靈敏度達到4阿瓦/梳線(1阿瓦 = 10?1?瓦),較傳統雙光梳光譜技術靈敏度提升10個量級(100億倍)!該技術突破將使激光功率降至毫瓦級,完全滿足人眼安全標準,且采用小口徑低成本光學望遠鏡系統,就能實現以往需要耗費巨大成本才能達成的百公里開放大氣光譜測量,為大氣遙感提供了新思路。

在傳統雙光梳光譜測量中,當探測信號能量充足時,采用普通光電探測器通過外差干涉,可以將原本處于光頻范圍的寬帶光譜信號下轉換至射頻域,結合成熟的電子學采集卡與計算設備,即可高效完成光譜數據處理。作為典型的線性探測模式,外差信號強度與探測器輸出電壓成正比,因此能夠實時、直觀地呈現光譜信息,為高精度成分分析提供可靠依據。然而,傳統光電探測器存在固有的探測下限,即使是目前靈敏度最高的近紅外探測器,在極低帶寬、大幅提升增益的條件下,通常也只能探測到數皮瓦(10-12W)量級的微弱信號。在開放大氣遙感、深空探測等挑戰性場景中,光信號功率常低至亞皮瓦乃至飛瓦(10-15W),遠低于傳統探測器的探測閾值。為突破這一限制,單光子探測器成為關鍵技術路徑。區別于傳統光電探測器的,單光子探測器僅能記錄光子在某一時刻的 “到達” 或 “未到達” 狀態,輸出為一串離散的二進制脈沖信號,而非連續的模擬波形。這意味著科研人員需從海量 “01” 序列中重構光譜信息。此外,單光子探測器的高增益特性帶來長死時間(即兩次有效探測的最小間隔),嚴重限制了實際探測帶寬,具體來說,為獲取百兆赫茲的干涉信號頻率成分,需在遠高于單光子探測器最大計數率的條件下,完成信號特征提取。

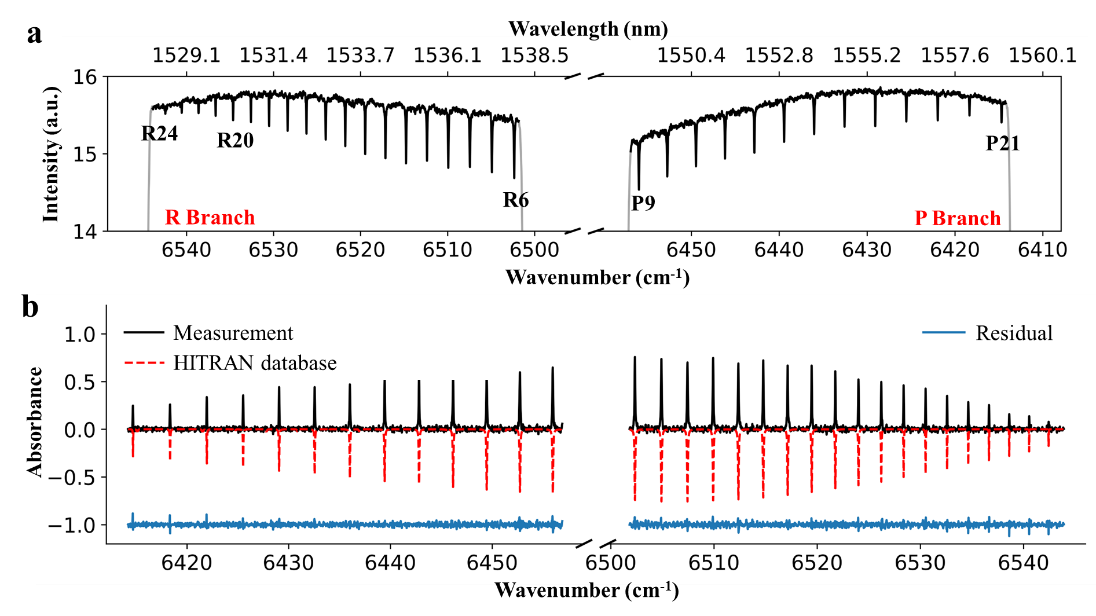

圖1. 實驗室驗證光路抖動、飛瓦級總探測能量條件下的HCN雙光梳光譜

針對上述技術瓶頸,研究團隊系統研究了單光子級雙光梳干涉信號的物理機制與光子到達時間計數方法,創新性提出共模觸發架構,通過引入參考光路實時監測并補償光纖長度抖動與大氣湍流帶來的影響,實現從單光子探測器輸出的二進制序列中,精準提取光譜信息。團隊成功研制出全光纖集成、小型化、低功耗的單光子雙光梳光譜系統,突破了傳統技術在靈敏度、穩定性與便攜性的限制,為大氣痕量氣體監測、量子光學精密測量等復雜應用場景提供了全新解決方案。

基于該理論架構,研究團隊通過多維度實驗對技術方案進行系統性驗證。在實驗室環境,科研人員模擬湍流光路條件,在光路嚴重抖動的環境下成功獲取20納米帶寬的單光子級HCN分子吸收光譜(如圖 2 所示);在總能量低至20飛瓦(單根梳齒僅18阿瓦)的極端條件下,系統仍展現出亞赫茲級光譜分辨率與長期光子計數穩定性,刷新了當前雙光梳光譜探測靈敏度與帶寬紀錄。

為推動技術邁向實用化,團隊進一步研發出全光纖集成的便攜式系統,并在合肥開展全球首個單光子開放大氣雙光梳光譜實驗。在3.3公里城市復雜環境(涵蓋高架橋湍流區、車流密集帶),該系統實現長期不間斷監測,同步解析 CO?、H?O、HDO 等關鍵氣體的寬光譜濃度變化。值得關注的是,面對暴雨導致的 93dB 鏈路衰減(相當于信號強度下降超2億倍),系統僅需15分鐘即可完成光譜重建;在持續監測期間,實驗場地(位于16層高樓)三次遭遇 4.7-4.9 級地震(震源距實驗室僅30公里),系統仍能正常運行,充分展示共模觸發架構的抗干擾能力。

圖2. 開放大氣鏈路單光子雙光梳光譜測量實驗

本研究通過單光子探測與雙光梳光譜的創新性融合,不僅突破了傳統雙光梳技術在靈敏度、穩定性與便攜性的多重瓶頸,更開創了極端環境下光譜測量的新范式。未來,該技術有望在三大領域實現突破性應用:在環境監測領域,可構建覆蓋城市、海洋、森林的立體遙感網絡,實時追蹤溫室氣體排放;在工業檢測領域,將賦能工業制造、能源電力的痕量氣體在線監測;在遙感測繪領域,基于硬目標反射的單光子光譜雷達技術,可實現對多類型目標的高精度探測。隨著技術持續迭代,單光子雙光梳光譜系統正加速從實驗室走向產業化,為全球環境治理、高端制造與國家“雙碳”目標構筑“光子級”監測防線。這項工作得到國家自然科學基金委、中國科學院、科技部和中國科大“雙一流”建設經費的支持。