近日,南方科技大學生物醫學工程系張博副教授課題組在國際學術期刊《水研究》(Water Research)發表題為“Tunable Surface Potential Nanomaterials for Enhanced Environmental Nucleic Acid Extraction and Surveillance”的研究論文,介紹了一種基于表面電位可調材料(tunable surface potential magnetic nanoparticles, TPMP)的高效核酸富集方法,可在1小時內實現水樣本中90%的DNA/RNA回收,針對環境水樣本中不同形式核酸(如游離DNA、游離RNA、胞內核酸、病毒核酸等)均有優異的提取能力。該技術具有快速高效、可復用、低成本等特點,在環境核酸監測領域具有重要的應用價值。

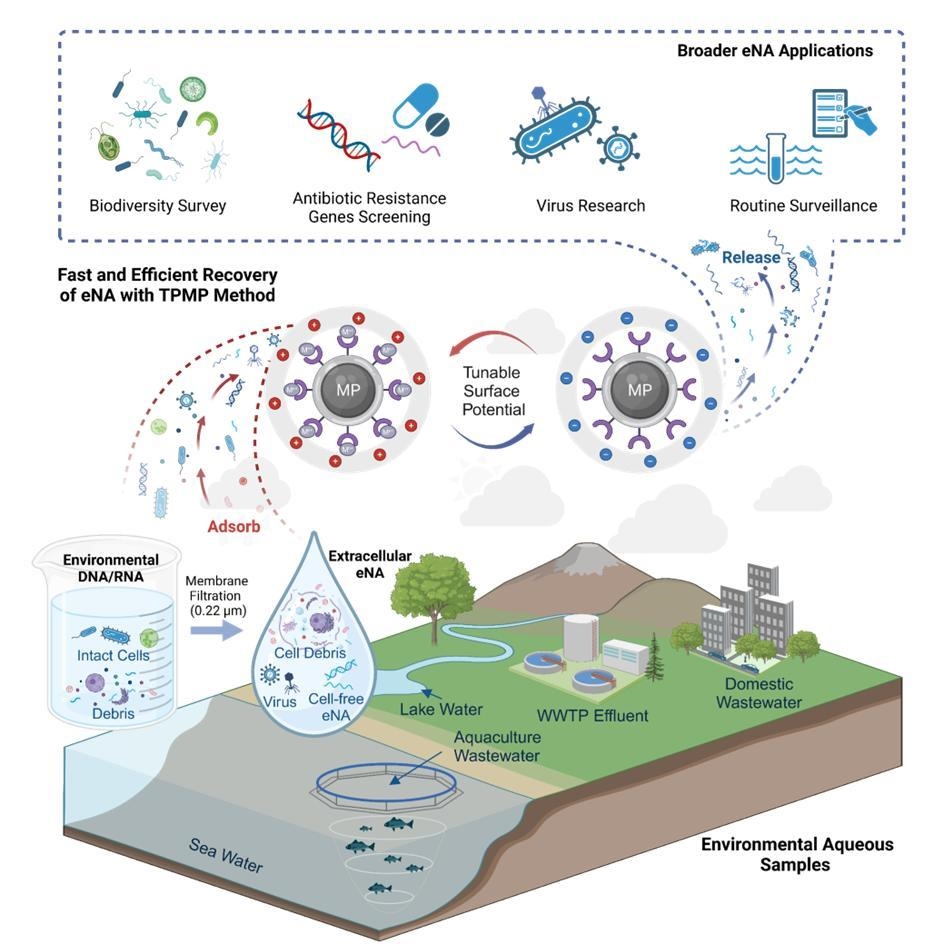

環境核酸(eNA)是指生物釋放到環境中的DNA/RNA,蘊含豐富的生物信息。基于水環境eNA的技術具有非侵入性、采樣便捷、信息量大等優勢,目前已廣泛應用于生態學研究、人類或動物病原體監測以及環境污染溯源等領域,在保護環境和公共衛生方面展現出巨大潛力,并為相關管理政策制定提供依據。與此同時,響應型的環境管理政策需要持續獲取環境中的實時信息反饋,這要求對eNA進行大規模、高頻率的分析檢測,因而亟需操作簡便、成本低廉、高效可靠的eNA分析技術。

圖1 TPMP方法提取能夠從多種環境水樣中提取胞內核酸和胞外核酸,助力環境核酸在多種場景下的應用

然而,樣本體積大、eNA濃度低以及eNA存在形態多樣等特點對當前環境核酸提取技術而言充滿了挑戰性。常用核酸提取方法如乙醇沉淀法、離心柱法、傳統磁性法因成本高、耗時長,不適用于大體積環境水樣中的eNA提取。

目前最常用的水環境eNA提取方法是膜過濾法,通過0.2微米孔徑濾膜捕獲水樣中的完整細胞,然而大量胞外eNA(e-eNA)——包括游離eNA及病毒eNA——會通過濾膜進入濾液中。研究表明e-eNA攜帶重要生物信息,包括微生物群落結構和抗生素抗性基因(ARG)等功能特征。濾膜法對e-eNA的回收率較低,導致關鍵生物信息缺失,限制了其在水傳播病毒監測中的應用。e-eNA因分子量小、濃度低等特點導致其富集更為困難。現有e-eNA富集方法包括化學沉淀法、超速離心法、超濾法以及柱吸附-沉淀聯用法,均存在操作復雜、依賴昂貴專用設備、難以規模化等問題。

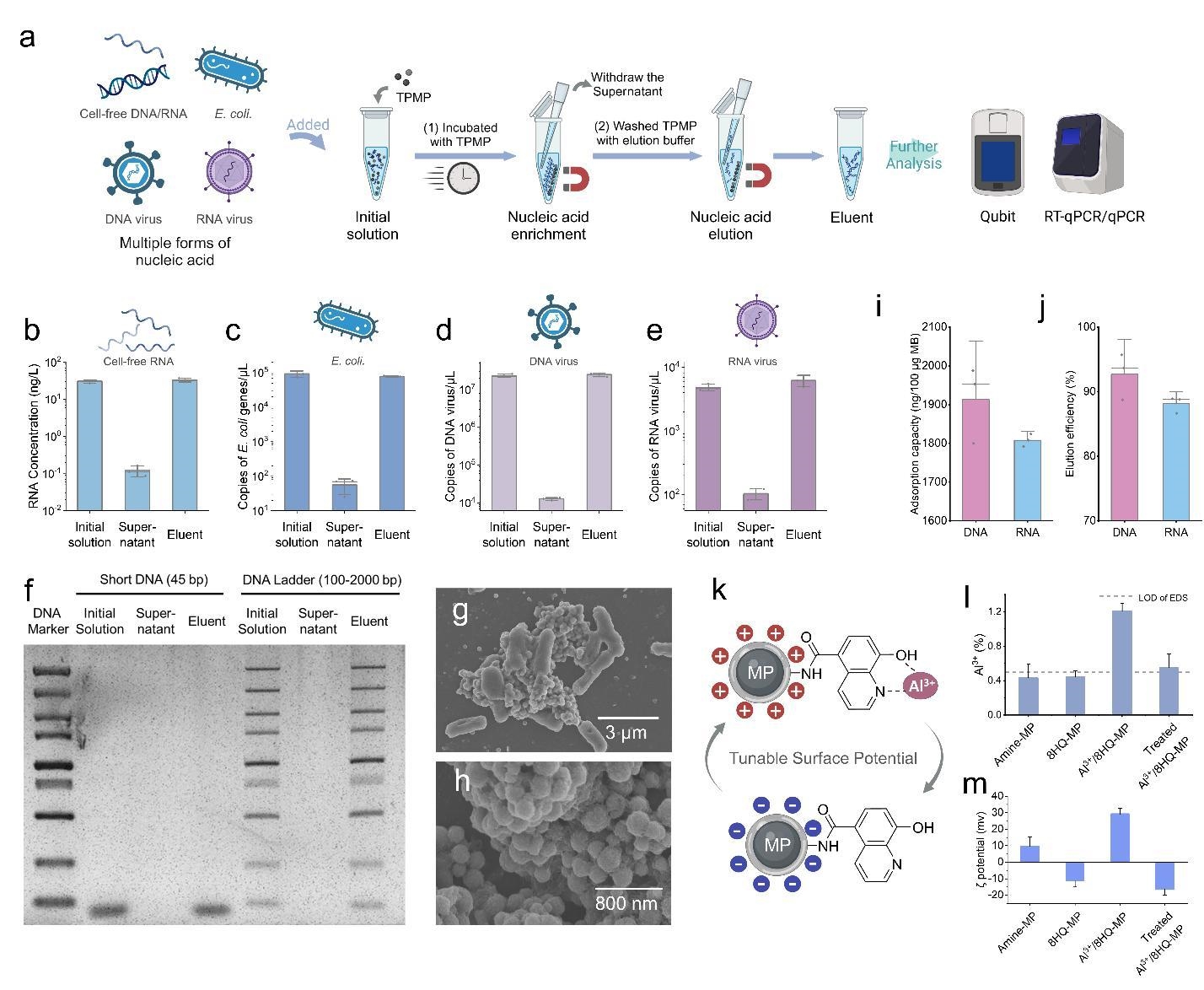

針對實際應用需求,項目團隊開發了基于表面電位可調磁性納米粒子(TPMP)的水環境eNA提取方法,可在60分鐘內實現水中90%的核酸回收率及100-1000倍富集效果。該方法對不同片段長度的游離DNA/RNA、胞內核酸及病毒核酸等不同種類核酸均具有高效回收能力。對五類真實水樣的環境DNA(eDNA)提取實驗證明,相比常規方法,該技術對eNA的回收產率提升了1.2-11.8倍,耗時從數小時縮短至60分鐘以內,并且TPMP材料可循環使用多次且保持性能穩定。

圖2 TPMP材料的合成與表征 a)TPMP的設計原理;b)氨基及不同金屬配體修飾的磁性納米粒子示意圖;c)修飾后納米粒子的傅里葉變換紅外光譜;d)不同pH條件下與金屬離子孵育前后的納米粒子的Zeta電位變化

圖3 基于TPMP的核酸提取方法性能評估 a) TPMP方法的流程;b-e)通過qPCR/RT-qPCR技術對初始溶液、上清液和洗脫液中游離RNA(b)、大腸桿菌(c)、DNA病毒(d)及RNA病毒(e)濃度的檢測;f)初始溶液、上清液與洗脫液中DNA片段的凝膠電泳分析;g-h)TPMP與大腸桿菌(g)及DNA病毒(h)孵育后的掃描電鏡圖像;i-j)TPMP對DNA/RNA的吸附能力(i)與洗脫效率(j);k)8HQ-MP表面電位切換過程示意圖;l-m)切換過程中的表面元素(l)與Zeta電位(m)分析

此外,TPMP方法對胞外eNA(e-eNA)的高效提取幫助揭示其中常被忽視的生物信息與應用價值。本研究通過測序分析發現,e-eNA包含在環境壓力下裂解的微生物信息,與細胞內eNA(i-eNA)的微生物組成具有差異顯著,還包含從裂解宿主中釋放的病毒的生物信息,為病毒-宿主相互作用研究提供更全面的數據支撐。更重要的是,高風險ARG(如病毒與病原體相關ARG)在e-eNA中高度富集,凸顯其監測的重要性。基于該方法經濟高效、簡單快速的優勢,研究團隊構建了一個常態化環境監測平臺,成功追蹤ARG熱點區域的基線水平與季節性波動規律。這些結果表明TPMP方法能夠滿足eNA分析日益增長的需求,可拓展應用于生態調查、e-eNA研究、ARG及病原體篩查和常態化環境監測等領域。

圖4 基于細胞內外eDNA的病毒-宿主分析(MF:濾膜法過濾水樣中的完整細胞中的核酸,主要為胞內核酸;F-TPMP:用TPMP提取濾液中的核酸,主要為胞外核酸;TPMP:用TPMP法提取水樣中的核酸,包含胞內核酸和胞外核酸);a)各測序樣本中病毒分類操作單元(vOTU)種類和數量(LW:湖水樣本,SW:海水樣本,TPE:污水處理廠出水樣本);b) 各測序樣本中宏基因組組裝基因組(MAG)種類和數量;c-d)不同方法提取樣本中病毒和細菌讀段(reads)數量的比較(*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001);e)湖水中預測病毒-宿主互作關系的沖積圖:左側色帶連接病毒富集方法與病毒分類單元,右側色帶連接病毒與其預測宿主

圖5 基于TPMP方法的抗生素抗性基因(ARG)常規監測 a)水環境ARG監測流程;b-c)采樣點地理空間分布:(b)污水處理廠出水排放點及(c)校園內四個景觀水體采樣點;d-e)膜過濾法(MF)與TPMP法在(d)污水處理廠出水排放點及(e)景觀水體采樣點的ARG分析結果對比;f-j)采樣點1(f)、2(g)、3(h)、4(i)和5(j)的ARG長期監測數據

論文共同第一作者為南方科技大學2022級博士生呂嘉暉、2023級碩士生李彤和南方科技大學研究助理教授劉瑩,張博、廣州醫科大學教授邵攀霖為論文通訊作者,南方科技大學為論文第一單位,合作單位為廣州醫科大學、清華大學深圳研究生院以及深圳技術大學。以上研究得到了國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金、廣東省先進生物材料重點實驗室、深圳市科技計劃項目的支持。