在追求高能量密度電池的道路上,科研人員往往將重點集中在材料改性和結構設計上,卻忽視了一個簡單卻十分關鍵的因素——堆疊壓力。一方面,僅提高堆疊壓力就能顯著提升庫侖效率(從60%增至90%),并且能使循環壽命延長六倍以上;另一方面,當前高庫侖效率(>99%)的電池設計需要使用不同的堆疊壓力(圖1)。因此,理解堆疊壓力如何影響電池性能以及確定其最優范圍,是當前電池研究與開發面臨的關鍵挑戰。2025年8月,北京理工大學吳鋒院士、陳人杰教授團隊聚焦于電池中的堆疊壓力發表了前瞻性文章,以“The Critical Importance of Stack Pressure in Batteries”為題在國際頂級期刊《Nature Energy》(影響因子:60.1)上發表。通過對海量數據進行分析,發現電池存在最佳堆疊壓力范圍,在該范圍內施加堆疊壓力能實現電池的最優電化學性能。作者探討了堆疊壓力的主要作用、電化學-機械關系以及電池堆疊壓力使用過程中面臨的實際問題(過大壓力和空間分布不均)。作者主張對這一基礎方面進行重點研究,深入理解堆疊壓力將有助于開發出更可靠、更實用的電池設計。北京理工大學葉玉勝教授、李麗教授、陳人杰教授為論文的通訊作者,材料學院博士研究生李千雅同學和劉浩同學為論文的共同第一作者。

圖1 鋰離子電池、液態鋰金屬電池和固態鋰金屬電池中堆疊壓力的示意圖及范圍

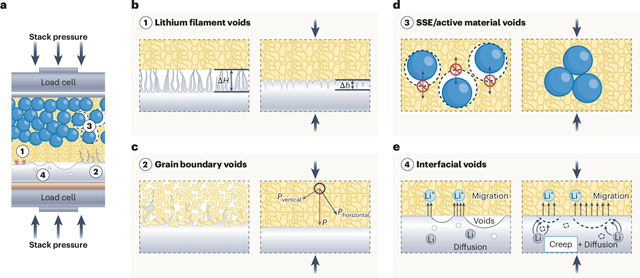

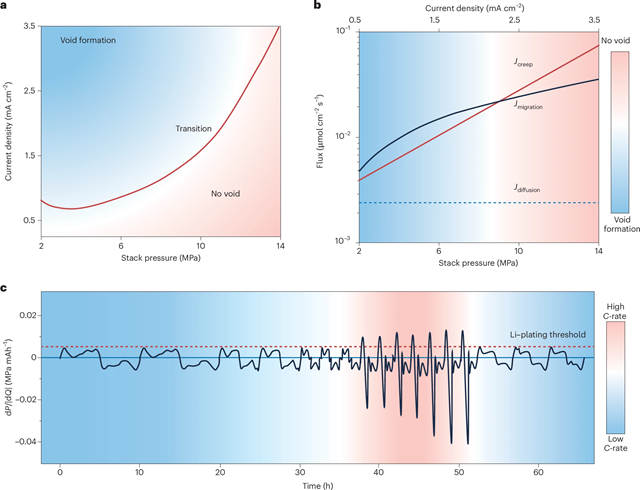

研究團隊發現孔隙問題是導致電池性能衰減和失效的關鍵因素,通過施加適當堆疊壓力,可有效減少鋰枝晶孔隙、晶界孔隙、固態電解質/活性材料界面孔隙等多種孔隙的形成(圖2)。同時,作者發現電池堆疊壓力與電化學性能存在顯著的動態關聯(圖3)。堆疊壓力能夠反映電化學性能,已有研究提出了一個將堆疊壓力與電流密度關聯起來的函數,作為評估固態鋰金屬電池中孔隙形成的方法(圖3a,b)。此外,斯坦福大學崔屹教授基于鋰離子電池中單位電荷下的堆疊壓力變化(dP/dQ)定義了一個析鋰閾值(圖3c)。盡管在建立堆疊壓力-電化學性能之間的聯系方面取得了一定進展,但對于電池運行過程中的堆疊壓力-電化學關系的理解仍然不足,并且準確預測失效前發生的不良反應仍是一項具有挑戰性的任務。

圖2 堆疊壓力在電池中抑制孔隙的作用

圖3 電池中電化學性能與堆疊壓力機械作用之間的關系

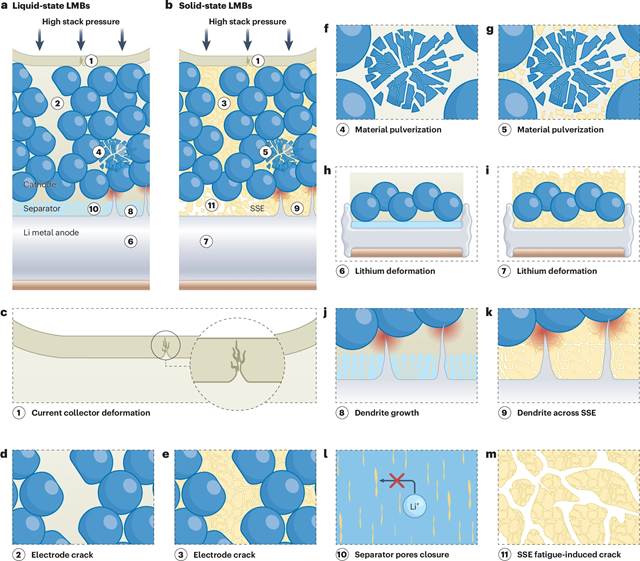

該論文強調,堆疊壓力是一把雙刃劍,在電池中存在一個最佳閾值范圍。一旦超過這個閾值范圍,過大堆疊壓力會導致液態或者固態鋰金屬電池中的失效問題(圖4),如:集流體的變形和破裂、電極開裂、材料粉碎、鋰金屬變形導致的短路、隔膜孔隙閉合、固態電解質機械疲勞引發的裂紋以及枝晶穿刺導致的短路。

圖4 過大的堆疊壓力產生的問題及失效機制

論文分析了不同電池系統中電池庫侖效率(圖5a)和堆疊壓力(圖5b)的統計數據,總結出如圖5c所示的“臨界堆疊壓力(CSP)”經驗模型,其闡明了液態或者固態鋰金屬電池中庫侖效率和堆疊壓力之間的關系。液態鋰金屬電池的CSP經驗模型包含L1(庫侖效率隨壓力上升至CSPL達到峰值)、L2(庫侖效率平臺期)和L3(過壓失效)階段;固態鋰金屬電池的CSP經驗模型則包含額外的S0階段(需要高初始壓力CSPS1啟動電池),隨后是S1(庫侖效率上升至CSPS2達到峰值)、S2(庫侖效率平臺期)和S3(過壓失效)階段。CSP經驗模型為確定實用堆疊壓力提供了重要依據,在CSPL或CSPS2處達到高庫侖效率水平的最小堆疊壓力,可作為電池設計原則的重要指導方針。

圖5 電池臨界堆疊壓力經驗模型及其分析

面向未來,研究團隊提出四大研究方向:建立壓力

標準、開發堆疊壓力診斷方法、控制空間均勻性、以及優化堆疊壓力使用數值(圖6),特別是在電動汽車等大規模應用中,如何將固態電池的工作壓力從目前的數百MPa降低到0.1 MPa以下,將成為實現固態電池商業化的關鍵突破點。

圖6 電池中堆疊壓力的未來發展方向